痛みの本当の原因は別の場所にある?身体部位の相互依存とは

こんにちは!

今回は、トレーナーや治療家の現場でも注目されているSFMAの中でも、特に重要な概念である、身体部位の相互依存性についてご紹介します。

SFMAとは?

SFMAは、アメリカで開発された評価法で、「動きに問題がある原因を、身体全体の連動から探る」ことを目的としています。

最大の特徴は、痛みのある部分だけを見るのではなく、全身の動作から原因を見つけるという点です。

【外部リンク】SFMAとは?

身体はすべてつながっている

SFMAでは、「肩が痛いからといって、原因が肩にあるとは限らない」という考え方を大切にしています。

このように、離れた部位同士が互いに影響し合っているという考え方を「身体部位の相互依存性」と呼びます。

この視点を持つことで、以下のようなケースにも効果的な対応が可能になります。

- 原因不明の慢性的な痛み

- なかなか改善しない不調

- スポーツや仕事でのパフォーマンス低下

よくある「相互依存」のパターン

1. 頸部の痛みと胸椎の可動性

胸椎(背中)の動きが硬いと、首(頸部)がその動きを代償しようとして、結果的に負担が集中します。

特にデスクワークが多い方は、胸椎の伸展や回旋の動きが制限されやすく、首の不調につながることが多いです。

2. 腰痛と股関節の柔軟性

股関節の可動域が狭いと、腰部が過剰に動いて代償します。その結果、腰にストレスがかかり、痛みが出るパターンです。

とくに「股関節の伸展制限」は、歩行や立ち上がり動作など、日常動作に大きく影響します。

3. 膝の痛みと足関節・股関節の連動

膝が痛いからといって、膝に原因があるとは限りません。

足首(足関節)の背屈制限や、股関節の安定性の不足があることで、膝に負担がかかり痛みにつながるケースも多いです。

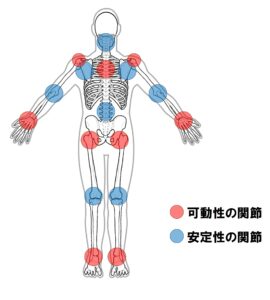

関節が持つ役割『Joint by Joint Theory』

関節はそれぞれ1つの役割を持っていると考えます。

これを把握することで相互依存の関係性を理解しやすくなります。

痛い場所ではなく、「動けない場所」を見る

SFMAでは、動作を4つに分類して評価します。

- FN(Functional, Non-painful):正常で痛みなし

- FP(Functional, Painful):正常だが痛みあり

- DN(Dysfunctional, Non-painful):異常だが痛みなし

- DP(Dysfunctional, Painful):異常で痛みあり

この中で特に注目すべきは「DN」=動きに問題はあるけれど、痛みがない場所です。

痛みを感じるところであれば何か良くない状態であると気づくことができますが、痛みを感じていない所に問題があるとは気づきにくいものです。

なので、ここに痛みの“本当の原因”が隠れていることが非常に多くあります。

現場での活かし方

SFMAの「身体の相互依存性」の視点を活かすと、次のようなメリットがあります。

- 痛みの根本原因を見極める

- 慢性痛や再発のリスクを下げる

- 動作の質を高め、パフォーマンス向上につながる

特に慢性症状やスポーツ障害などの症状は痛みの原因はそことは違う場所にあることがほとんどです。

痛みを根本から改善するには身体の相互依存性からひも解くのが効果的です。

また根本にある原因を改善することは症状を再発するリスクを下げることにもつながります。

「その場しのぎ」ではない、根本からのアプローチが可能になるのがSFMAの強みです。

まとめ

身体は全身が連動して動いています。

特に慢性症状といわれる痛みは原因はそこにあるとは限りません。動きの悪い箇所が身体の連動をさえぎり負担がかかってしまっていると考えられます。

SFMAの評価では動きの悪い箇所を特定し「本当の原因」を探ることができます。

最後に

「肩こりの原因が、実は胸椎の硬さだった」

「腰痛が、股関節の可動域不足からきていた」

どこに行っても良くならない症状がある方は、“身体全体のつながり”に着目したアプローチを試してみてはいかがでしょうか?

Fany整体鍼灸院はSFMAの評価を取り入れて治療・トレーニングの処方を行っています。

繰り返す慢性症状や身体の不調にお悩みの方、西宮・甲子園のFany整体鍼灸院にお気軽にご相談ください。

Fany整体鍼灸院についてはこちら

コメント